投稿記事

「ヒント」のヒント

5月7日(水)

連休中は列車の移動が長かったので、まとめて本を読むことができました。睡魔に負けることもありましたが。

レヴィストロースの思想の先にあるものに関する本を読んで、民俗学というものをやや身近に感じられるようになりました。むかし「悲しき熱帯」を読んでちんぷんかんぷんだったのですけど、ちょっと見えてきた感じはあります。著者はこれを高校で読んで虜になったそうですけど、脳みその構造が異なるのでしょうね。

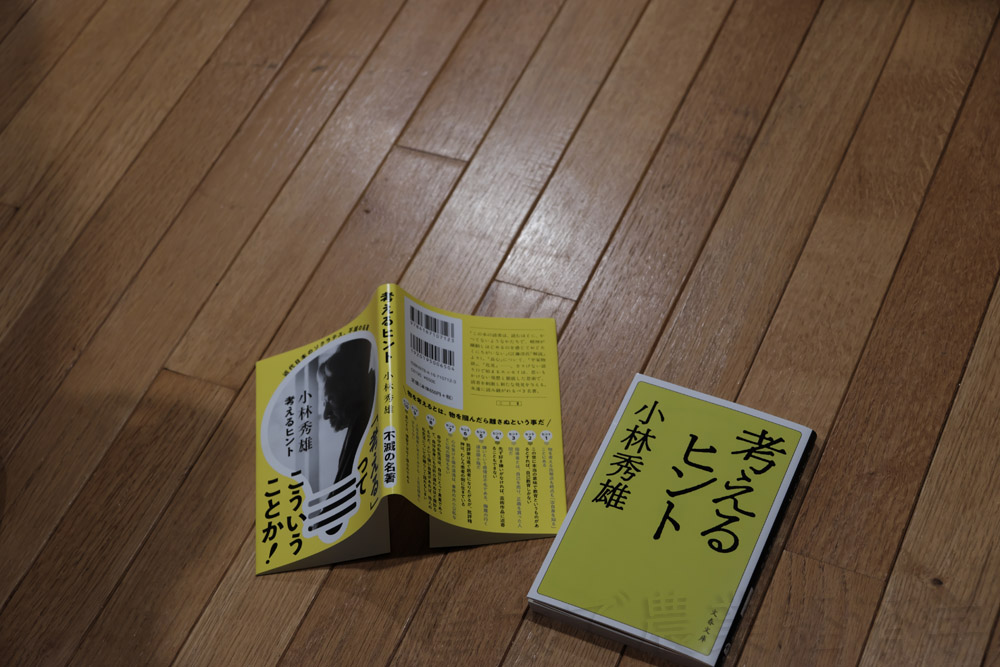

それを読み終わって稲田の宮脇書店で買った小林秀雄に取りかかったのですが、これもちんぷんかんぷん。

この本の内容が理解できれば、物事を考えるのが容易になるだろうというもくろみで買ったのですが、どこにヒントがあるのか考えてもわからない。10ページばかりのエッセイを5、6回、続けてくりかえし読んでも、どうもしっくりこない。

こまったな、と思ってカバーの裏表紙を見たら、まさに「考えるヒント」が10項目箇条書きで示されている。わかりやすい。というか、なぜここに?

実はこの文庫本はカバーが二つ重なっていて、外のカバーに「ヒント」が箇条書きに。これがないとわかりにくい、ということなのかもしれません。ヒントも難しい。

(仙北谷)