投稿記事

勘違い、ということで

5月18日(日)

多分、知らず、識らず、勘違いをしていたのだろうと思います。

この本のタイトルを見て、

「ああきっと、この本を読めば、いま悩んでいる問題の解決策にたどり着くヒントが得られるに違いない。」

と、思ったのだろうと思います。

しかしそんなことはない。この本はあくまでも、「考えるヒント」を示しているに過ぎず、「解決策のヒント」を示すつもりはさらさらない。

で、件の、「考えるヒント」は、至極簡単、完結、明瞭。こう書かれています。

「物を考えるとは、物を摑んだら離さぬということだ。」

いやはや、その通りでございます、としかいいようがない。

しかしこれに続いて、

「だから、考えれば考えるほどわからなくなるというのも、物を合理的に極めようとする人には、極めて正常なことである。だが、これは、能率的に考えている人には異常なことだろう。」

ここで明らかなのは、「合理的」と「能率的」とは意味が異なるということですね。当然ながら。

この本の前半は、私が生まれる前の文章ということもあり、言葉づがいも独特。その中でも、「人性」という言葉が何度か出てくるのが気になりました。小林の批評の対象は、「人間とは」ということなのだろうと思われました。

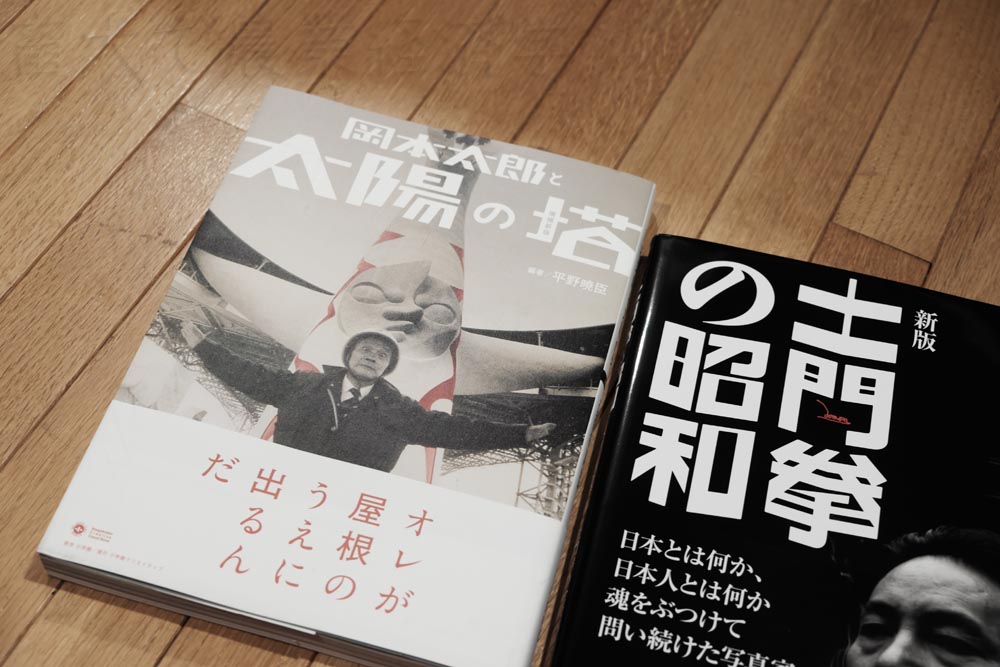

どうもこの本には続編があるらしい。それなら、と思って宮脇書店に行ってみましたが見当たらず。これとは別にこんな本を買ってしまいました。

調和を図ろうとするなら、ほかと調和を図るべき日本人のオリジナルは何なんだ、と突き詰めたところ、出た答えが縄文だったのだろうと思います。そこらへんが、伊福部昭(、さらには土方巽や土門拳、)などと共通するのかもしれません。

(仙北谷)